“青藤金穗”团队——探索轻食餐桌背后的绿色金融纽带

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-08-17

“青藤金穗”团队——探索轻食餐桌背后的绿色金融纽带

七月的南京,暑气蒸腾,为深入探究高校轻食消费市场与县域农业发展的内在联系,充分发挥绿色金融在产业链中的纽带作用,南京审计大学金融学院“青藤金穗”实践团于暑期开展专项调研活动。实践团队先后走访南京、苏州、连云港等地20余所高校、18家轻食商户及5个县域农业基地,通过发放百余份大学生问卷、开展深度访谈等形式,系统梳理高校轻食消费需求与县域农产品供应链的衔接痛点,为构建“高校轻食消费—县域农业—绿色金融”联动机制提供实践依据。

一、 初入轻食店:一份沙拉背后的供需“温差”

(与轻食商户主理人访谈图/刘阳)

7月1日,队员们带着设计好的问卷在南京审计大学周围的热门轻食商户分小组开始了第一站调研。队员积极与正在享用轻食产品的消费者展开交谈,其中学生李同学边填问卷边和队员聊:“我每周至少买3次轻食,同时配合自己的健身计划进行双渠道身材管理,就怕食材不新鲜,要是包装能更环保就好了。”

这样的心声在后续72份高校问卷中不断出现:73%的学生每月购买1-3次轻食,“食材新鲜度”“热量标注”和“性价比”是三大核心诉求,42%的受访者明确表示“愿意为低碳包装加价”,更有超过80%的学生对可能在未来推广的“碳足迹消费积分”表现出兴趣。但与此同时,“价格过高”“食材选择单一”也是学生放弃购买的主要原因 —— 这份“想消费却难消费”的矛盾,成了队员们最先捕捉到的线索。

带着疑问,队员们走访了南京、苏州等地的18家轻食商户。“从县域基地收有机蔬菜,冷链运费比菜价还高!” 南京某轻食店老板向队员们讲述了店内新鲜食材采购流程中难以避免的问题:“100 斤生菜,经过 3 层中间商,到店价格翻2-3倍,损耗还得占两成”队员们通过分析商户问卷也印证了这点:62%的商户面临“食材成本高”“供应链不稳定”的难题,75%仍依赖传统批发市场采购,物流与保鲜是目前高校轻食消费市场的最大“堵点”。

实践团指导老师对队员们整理的调研笔记提醒道:供需两端的“温差”,恰恰是绿色金融可以发力的地方。这句话,成了团队深入县域调研的“指南针”。

二、 走进田间地头:一颗生菜的 “旅程烦恼”

(绿色有机大棚走访图/王媛瑛)

(农业合作社走访图/周芳羽)

7月中旬,实践团的一支小分队辗转来到连云港赣榆区的蔬菜种植基地。正值圣女果丰收,队员们却在与农户的交谈中听到了他们的惆怅:“我们的生菜按有机标准种,可运到市区的高校周边进行售卖,就得先拉到批发市场,再转经销商,最后才到轻食店。” 县域优质农产品与高校消费市场存在显著的供需错配。一方面,农户遵循有机种植标准培育的蔬菜、杂粮等产品,因缺乏直供渠道,需经过多层中间商转运,不仅每斤价格较产地上涨3倍以上,还因冷链物流不完善导致损耗率高达 15%-30%;另一方面,高校及周边轻食店对优质农产品的集中需求难以得到高效满足,供应链“最后一公里”梗阻问题突出。

供应链优化面临多重挑战。在与农业合作社负责人的访谈中,“资金短缺”“物流滞后”“溯源体系不健全” 被反复提及。其中一位合作社负责人表示,建设共享冷链仓库需投入20万元以上,但中小农户普遍面临贷款难、担保不足等问题,难以承担设施升级成本。这与商户调研中“87%期待冷链升级绿色信贷”的诉求形成呼应,轻食商户同样反映,县域基地直供模式虽能降低采购成本,但因缺乏稳定的合作机制和风险保障,实际推进难度较大。轻食行业的资金短板,正卡在供应链的“咽喉”处。

三、 金融智慧破局:搭建绿色链接的“金桥梁”

(轻食产品图)

“要是有低息贷款支持冷链车,损耗能降一半!”南京某轻食店老板的感叹,成了实践团头脑风暴的起点。针对调研发现的痛点问题,实践团队结合金融专业知识,提出以绿色金融工具破解供应链瓶颈的解决方案。一方面,撰写计划书建议银行推出冷链设施升级的专项信贷,由金融机构提供低息贷款,支持县域基地和轻食商户完善冷藏、运输设备,降低生鲜损耗;同步开发气候风险保险,为农产品种植、运输环节提供风险保障,稳定供应链预期。另一方面,推动建立“碳足迹消费积分”体系,将学生轻食消费与县域农产品采购挂钩,积分可兑换基地直供农产品或绿色权益,形成“消费激励 — 销量提升 — 农户增收”的良性循环。

该方案得到业内专家肯定。南京审计大学金融学院副教授指出,高校轻食消费市场与县域农业的对接,关键在于通过绿色金融创新降低交易成本、分散市场风险。实践团队提出的“信贷 + 保险 + 消费积分”模式,既贴合高校青年的消费习惯,又能精准解决县域农业的融资难、销路窄问题,为产业链协同发展提供了可行路径。团队成员深刻意识到,绿色金融不是抽象概念,而是能让生菜更新鲜、让农户多赚钱的“具体办法”。

四、实践不止步:让绿色纽带更坚韧

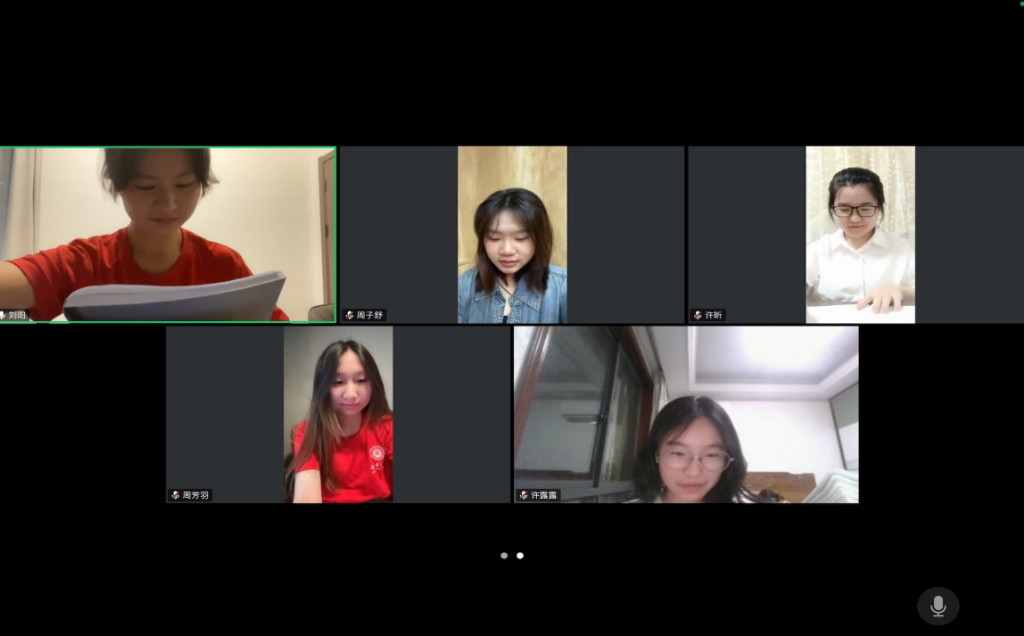

(实践团队线上会议图)

8月,团队进行了本次社会实践线上总结,团队形成3份专项报告,分别针对高校后勤部门、地方金融机构和农业合作社提出建议:推动高校试点“县域农产品直供窗口”,建立“从基地到餐桌”的溯源体系;建议金融机构推出适配中小商户的绿色信贷产品,简化审批流程;协助农业合作社对接高校需求清单,制定标准化供货方案。目前,部分建议已得到南京部分高校及调研地点多个农业合作社的积极回应。

此次实践活动通过实地调研与理论创新相结合,不仅深化了对高校消费市场与县域农业关联机制的认识,更凸显了绿色金融在乡村振兴中的实践价值。

“原来一份轻食能串起这么多事。” 实践负责人刘阳在项目总结里写道:“当我们在食堂选轻食时,选的不仅是健康,更是对县域农业的支持。” 这个夏天,实践团的脚步从城市到乡村,从餐桌到田间。队员们深知,探索高校轻食消费与县域农业的绿色链接,不是一蹴而就的事,但正如队员们在实践总结会中说的:“青春的价值,就藏在用专业知识解决实际问题的行动里。”未来,这条由绿色金融搭建的纽带,终将在更多青年的参与下,变得更加坚韧有力。