西南政法大学心愈方舟——聚焦非遗手作,赋能大众心理疗愈实践探索

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-09-12

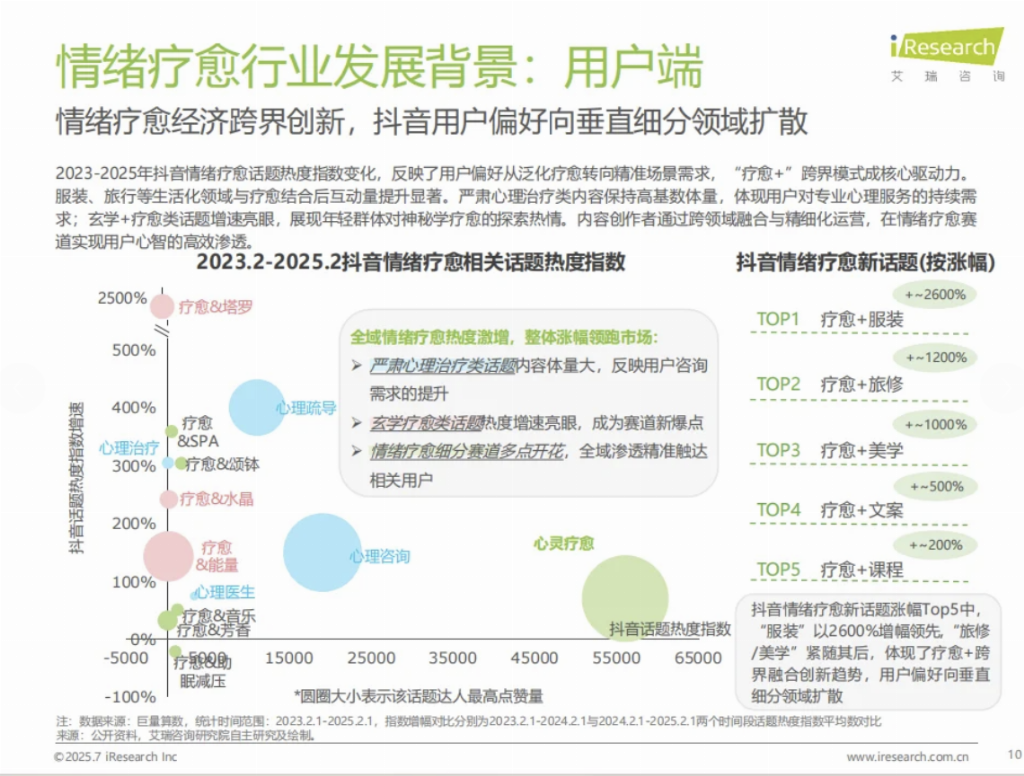

据《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》显示,我国超8.3亿人处于心理亚健康状态或存在不同程度心理问题,18-24岁青年抑郁风险检出率高达24.1%,而传统心理服务存在门槛高、形式单一等痛点。与此同时,部分非遗项目面临“重申报、轻活化”的困境,亟需找到与现代生活接轨的新路径。

“能不能让非遗从展柜里走出来,既当文化传承的载体,又做心理疗愈的良药?”带着这一思考,西南政法大学24级的学生们开启了长达19个月的探索。团队足迹遍布福建、浙江、重庆、贵州等20余个非遗传承密集城市,深入泉州非物质文化遗产馆、重庆非遗体验中心等机构,亲手体验剪纸、陶艺、扎染、香道等非遗技艺,同时通过调查问卷、线上线下访谈等形式,收集189位不同年龄段受访者数据。

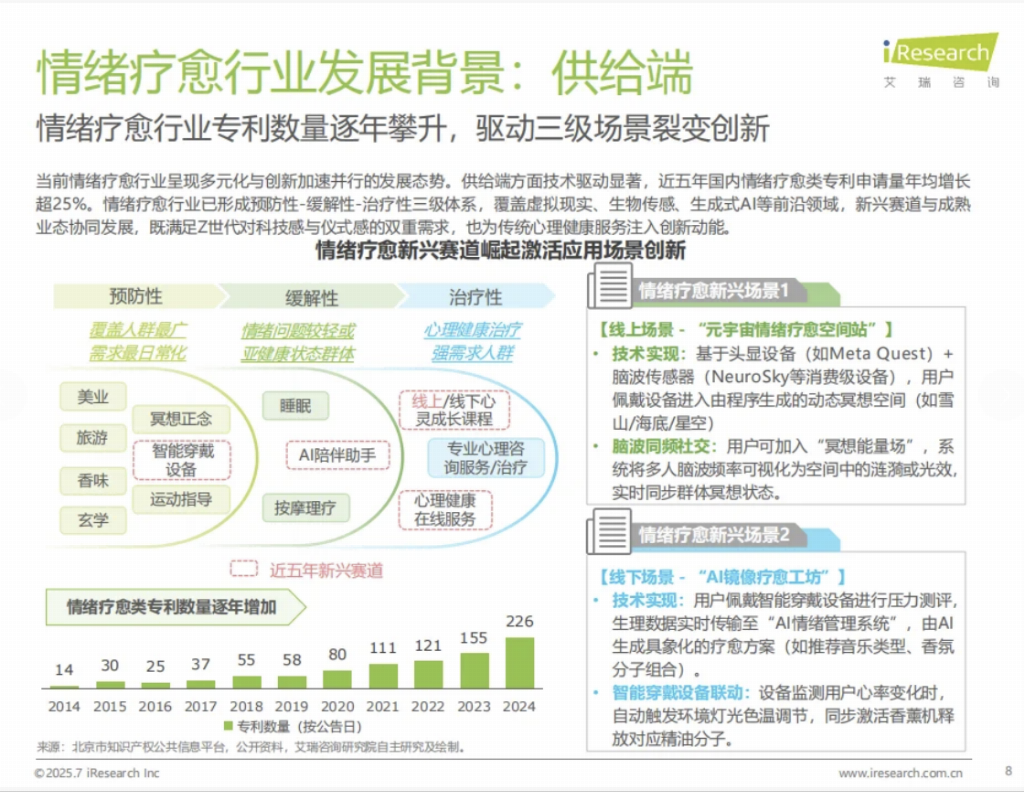

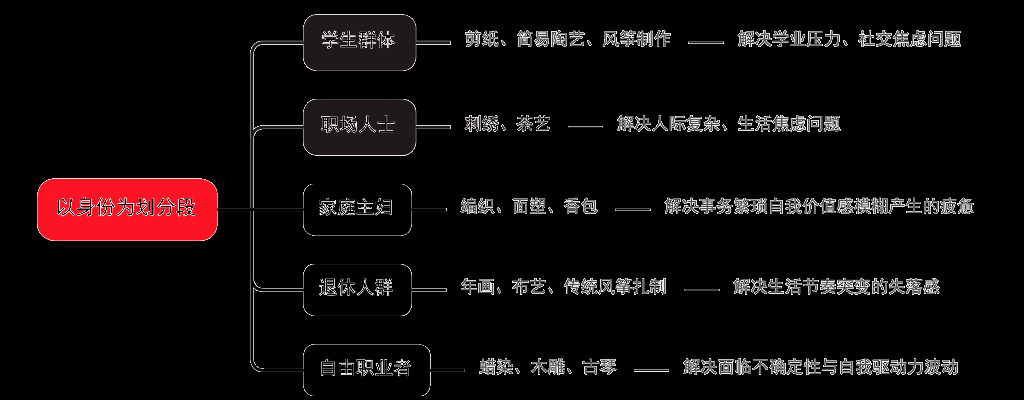

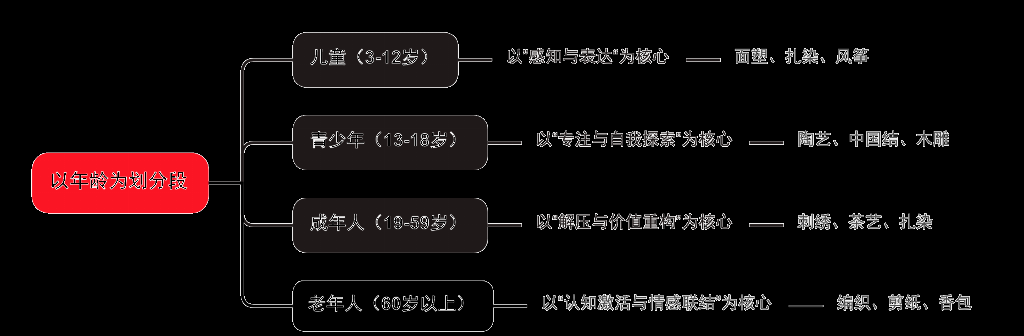

基于调研,团队构建起“线下深度体验+线上智能延伸+社群长期陪伴”的服务模式。线下针对不同人群定制方案:为青少年设计陶艺、中国结等“专注型”体验,帮职场人开发刺绣、茶艺等“解压型”工坊,给老年人准备编织、剪纸等“情感联结型”活动;线上则推出方舟AI智能体和非遗疗愈科普小程序,通过情感识别技术提供个性化陪伴,依托VR技术实现沉浸式虚拟教学,还设置心理测评、专家答疑等功能,打破时空限制。

截至目前,“心愈方舟”已走进15所学校、8个社区、5家企业科普宣讲,以家庭、宿舍、企业、群众为单位举办大小规模非遗疗愈体验沙龙数10场,覆盖超200人次。团队还注重技术赋能与成果转化,开发出非遗疗愈手册、手作材料包、文创产品等系列成果,搭建“非遗+心理”复合型资源库,收录20个非遗疗愈成功案例。西南政法大学法学专业成员保障项目合规推进,重庆医科大学临床医学、中医学专业成员为疗愈方案提供科学支撑,新闻传播专业成员则通过科普视频、新媒体运营,让更多人了解非遗疗愈的价值。

“非遗的温度,能熨帖现代人的心灵褶皱;疗愈的需求,能给非遗传承注入新动能。”团队负责人表示,团队接下来将分“三个四年”推进规划:2025-2028年在5个社区设体验角,验证模式可行性;2028-2031年拓展企业、特殊教育机构等场景,培养专业非遗疗愈师;2031-2034年制定行业标准,推动非遗疗愈成为国家文化名片。

从一张剪纸、一把陶土到一套智能服务体系,“心愈方舟”正用新文科跨学科的智慧,让千年非遗在守护心灵健康的过程中焕发新生,也为破解社会心理服务难题提供了青年智慧。(文字 | 王艺霏)