巢湖学院体育支教团:体育之光照亮乡村教育

来源:中国教育晚报 作者:宸跃 发布时间:2025-08-28

清晨6点,安徽省阜阳市颍上县半岗镇中心小学的操场上已响起此起彼伏的哨声。巢湖学院体育学院学生王宇航正带着30多名学生练习跳绳,他蹲下身,手把手纠正一名学生的手腕发力动作,“以前他们习惯用整条手臂甩绳,现在80%的学生掌握了正确方法。”这一幕,是巢湖学院“体耀乡间”支教实践团20名志愿者三个多月支教生活的日常剪影。

2025年3月,这支全部由体育教育专业大四学生组成的团队,深入阜阳市颍上县半岗镇中心小学、颍上七中、阜阳师范大学附属小学等乡村学校,以“乐动乡村·青春支教”为主题开展“三下乡”社会实践。他们不仅用专业训练填补乡村体育教育的空白,更以创新教学点燃孩子们的运动热情,用陪伴温暖留守儿童的心灵。

left专业赋能:从“无器材”到“创新课堂”

“第一堂篮球课,60%的学生不会连贯跳绳,篮球课变成‘抢球大战’。”支教团团长章方辰的调研笔记记录着乡村体育教育的困境:三所学校专职体育教师配备率不足 30%,器材人均保有量仅为城市学校的 1/5,部分学校甚至短缺标枪、跳高垫等基础器材。

面对硬件短板,团队因地制宜开发“替代教学法”:用竹竿代替标枪、用装满沙土的矿泉水瓶设置障碍跑路线、把废旧轮胎切割成圈用于敏捷训练。在颍上七中,志愿者曹传龙将大学习得的 “游戏化教学”融入课堂,把 “贴烧饼”“ 击鼓传花 ” 等游戏与中考体育项目结合,三个月下来,学生立定跳远平均成绩提升 11 厘米。支教团还针对不同学段设计分层课程,小学以趣味体能和基础技能为主,初中侧重中考体育项目强化,还开设篮球、足球等6个兴趣小组。三个月后,三所学校学生体质测试合格率平均提升23%,半岗镇中心小学更有3名学生在阜阳市青少年运动会中获奖。

left心灵陪伴:体育成为“第二语言”

在颍上县第十一中学支教的苏健发现,许多留守儿童对体育课兴趣寥寥。“父母长期在外,他们缺乏陪伴和鼓励。”为此,团队推出“运动处方”计划,为每名学生建立体能档案,通过团队跳绳等协作游戏搭建信任桥梁。

学生小宇的变化让志愿者印象深刻,原本沉默寡言的他,在乒乓球训练中逐渐开朗,甚至主动向老师请教技巧。“体育成了他们表达情感的窗口,那些思念、快乐或委屈都藏在奔跑、音乐和舞步里。”负责排练全镇运动会集体舞的张娜说。

left校地共建:让体育支教“扎根”乡村

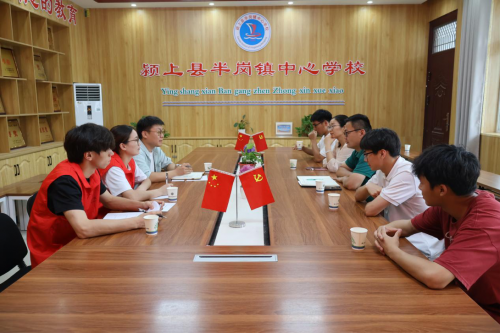

离别前夕,在巢湖学院的支持下,支教团根据前期摸排的“心愿清单”,为部分家庭经济困难的留守儿童捐赠了价值3000元的书包、运动鞋等爱心物资。半岗镇中心小学校副校长林家明表示:“感谢巢湖学院对乡村体育教育工作的支持!”支教团队还为每所学校留下了一份特殊礼物—自主研发的《乡村体育教学资源包》,包含自制教具指南、分层教案模板和应急处理流程等,供学校和后续支教团队使用。

巢湖学院与阜阳市教育局签订协议,将三所支教学校设为实践基地,未来每年派驻师生接力支教,并开通远程教研系统。颍上县教育局工作人员表示,“大学生带来的不仅是技能,还有先进的教学理念”。

left青春答卷:在田野间书写成长

谈及支教收获,王雪锋笑言:“其实是这片土地教会我们更多。在课堂上,我们把课本知识转化为实践能力;从孩子们身上,我们学到的坚韧与纯粹,远比教给他们的规则技巧更珍贵。”据统计,这支团队累计授课近 2000 课时,组织运动会、体育文化节等活动 12 场,发掘出 10 余名体育特长生。

跟访时,一个细节令人动容:颍上七中学生在告别信中写下的一句话令人动容:“以前体育课就是自由奔跑,现在才知道,原来跑步摆臂都有学问。”这群“00后”大学生用三个月证明,体育不仅是强健体魄的手段,更是改变乡村教育生态的纽带。正如团队日志扉页所写:“让乡村孩子在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志—这便是我们踏上征途的初心。”

文字:田中正,江文美,段晨曦