青春酿出振兴酒:一粒高粱串起川渝乡村致富链

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-08-06

8月,遂宁西眉镇江龙村,万亩高粱田如铺展的红绸,沉甸甸的穗子压弯了枝头。67岁的农户李建国手里攥着刚收割的高粱,粗糙的手掌抚过饱满的颗粒,笑得眼角堆起褶皱:“往年我总担心这高粱的销路问题,现在小祝他们不仅保底收购,还教我们科学种植、高效收割,今年光这一项就能多赚不少!”

李建国口中的“小祝”,是重庆溪柚白酒有限责任公司的创始人祝俞浩。他带着一群平均年龄不到23岁的青年团队,用一粒高粱串联起种植、酿造、销售的全产业链,在江津、泸州、遂宁三地画出了一条乡村振兴的青春轨迹。

江津:从酒坊到田间的助农实践

在江津,百年酒坊的酒香依旧醇厚。他带着团队走访当地多个乡镇村落,了解到农户种植高粱面临不少难题:市场需求不稳定,收购价时高时低,长途运输还会造成损耗,不少农户因此种植积极性不高,甚至出现耕地大面积荒废的情况。

“既然自家有酒厂,为何不把高粱种植和酿酒产业结合起来?”团队萌生了这样的想法。他们以家族酒厂为基础,与当地农户签订收购协议,按照“保底+保价+分红”的助农模式,让农户放心种植。同时,团队还组织农业技术员,到田间地头指导农户科学种植,从选种到田间管理,提供全流程帮助。

在油溪镇石羊村,曾经的荒地重新种上了高粱。“现在种高粱,有人教技术,收获了不愁卖,收入比以前种玉米好多了。”村民们说。如今,江津的高粱种植面积不断扩大,辐射了众多农户家庭,不少外出务工的村民也选择回乡种植高粱,家门口就能实现增收。

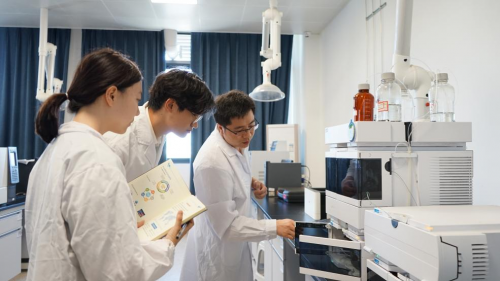

泸州:从研究到生产的创新应用

要让江津白酒产业持续发展,技术支撑必不可少。团队将目光投向了泸州的科研机构,这里在白酒微生物研究领域有着深厚积累。他们与中国酒业学院合作,开展高粱酿酒相关的技术研究,从酿酒微生物选育到工艺优化,不断探索提升高粱附加值的方法。通过研究,他们筛选出更适配当地高粱品种的微生物菌株,结合传统小曲与大曲的优势,让酿出的白酒风味更丰富。

这些技术成果很快反哺到田间。团队将适配的种植标准教给农户,指导他们按照酿酒需求科学种植,产出的优质高粱能卖出更好的价钱。技术带来的变化已让川渝两地多家农户的高粱“优质优价”成为常态,更推动江津高粱从“原料初级产品”升级为“品牌农产品”。

遂宁:从零散种植到抱团发展的协同共进

在遂宁的高粱田里,另一番景象正在上演。和江津散户种植不同,这里走的是“抱团发展”的路子:团队联合当地合作社,把零散的土地集中起来,选适合当地气候的品种,统一教大家怎么种、怎么管。

他们试着在高粱地里套种豆类,收了高粱还能再收一季豆。冬天改种油菜,让土地不闲着。年轻人跑前跑后,请来农业师傅现场指导,从播种到施肥都有讲究。“以前自己种,买种子、买肥料都得单算,现在合作社统一弄,成本降了不少。”李建国说,大家一起种、一起管,不仅省力,收成也比以前稳当。如今,遂宁的高粱田连成一片,成了当地农业发展的一道风景。

从江津的酒坊到泸州的实验室,再到遂宁的田间,这群年轻人用知识和汗水,让一粒小小的高粱串联起产业链的各个环节,也串起了农户们的增收希望。他们的实践证明,青年力量扎根乡土,就能为乡村振兴注入源源不断的活力,让乡村的发展之路越走越宽。

正如祝俞浩在日记本里写的:“我们酿的不仅是酒,更是让乡村焕发生机的‘酵母’”,当青春力量遇上乡土情怀,一粒高粱便能生长出产业链的繁茂枝叶,结出共同富裕的甘甜果实。(文:田依灵 张露双 图:周星羽)