源头创新破解农膜难题 广西大学“青绿智膜”团队攻克可降解功能膜关键技术

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-08-05

农膜覆盖是南方地区作物种植中的常规做法,尤其在甘蔗、水稻等高投入作物上使用频繁。但传统塑料地膜长期滞留土壤,不仅污染土地,还增加了人工清理成本。近年来,全生物降解膜逐渐被视为解决“白色污染”的可行方向。然而,高成本、低强度、功能单一等问题,始终限制着其推广应用。

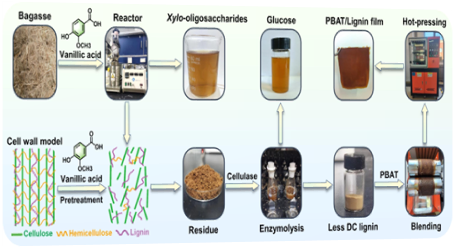

为破解这一难题,广西大学“青绿智膜”团队从源头入手,围绕“甘蔗渣资源化”和“膜体功能集成”两个技术核心,搭建起一整套绿色制膜体系,推动全生物降解功能膜向田间落地。

团队研发的关键技术之一,是“内源有机酸一锅法”分离工艺。这一工艺不依赖外加化学品,而是通过调控甘蔗渣自身组分反应条件,实现纤维素与木质素的高效分离。纤维素作为膜材的主要结构基底,保障强度与可降解性;而木质素经改性后则增强膜体的紫外阻隔能力与耐水性能。

在实验室阶段,该技术可将纤维素提取纯度提升至90%以上,木质素中多酚羟基保留率提升50%以上,为膜体功能性奠定基础。更重要的是,这一技术大幅简化了提取流程,降低了能耗与原料成本,为后续放大生产提供了可能。

第二项突破,是膜体结构的复合设计。团队采用纳米粒子调控技术,将木质素微粒与纤维素均匀复合,形成具备紫外阻隔、透气控湿、抑草等多种功能的膜体。根据田间试验数据,该膜抑草率超过70%,在高温高湿环境下仍具备良好的力学稳定性。

此外,团队还在膜体中嵌入了控释肥料微粒,利用膜材结构控制氮素释放节奏,实现“膜即肥”。膜体在作物前期生长阶段可缓慢释放氮肥,有效减少施肥次数,提升肥料利用率。这一功能使膜材不仅具备覆盖功能,还叠加了养分管理能力,为膜材产品拓展出新的应用价值。

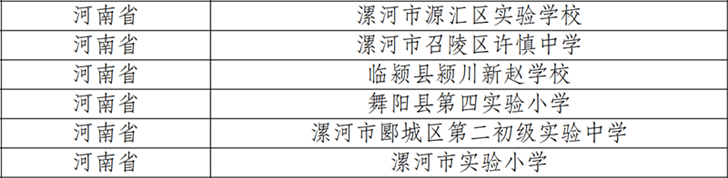

该膜目前已完成中试放大,具备年产百吨以上的制备能力。在广西南宁、安徽桐城等地的甘蔗、水稻、玉米基地进行田间试用后,农户普遍反馈良好。实验显示,每亩可减少除草及追肥人工成本约400元,作物平均增产约35%。

据团队负责人介绍,目前该膜的单位面积成本控制在30元/亩以内,基本具备与主流农膜竞争的市场基础。团队也正在推进该技术的专利转化,并与相关企业合作共建膜材生产线,计划于2025年前完成项目公司注册,推动产品市场化。