四川学子探寻阆中米仓道及红色遗迹传承蜀道文化与红色精神

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-07-23

为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记来川视察重要指示精神,特别是在翠云廊考察时提出的重要要求。2025年7月20日,西华师范大学历史文化学院社会实践团队,实地考察了阆中市文成镇米仓道大石坎段,深入感受古蜀道的历史脉络,进一步深化对蜀道“活态保护”理念的认知。随后参观了阆中博物馆和秦家大院民居,通过近距离接触文物、探寻红色遗迹,团队成员深入感悟阆中深厚的历史底蕴和鲜明的红色文化。

米仓道作为蜀道重要线路,在沟通南北、连接巴蜀与中原的历史进程中发挥着关键作用,而大石坎段作为米仓道在阆中的核心遗存,至今仍保留着大量反映古人筑路智慧与生活气息的历史痕迹。阆中古城保护专家委员会专家组成员柯敏老师向团队成员介绍了大石坎段的地理背景。他强调,大石坎段虽历经千年,但其作为交通要道的功能从未中断,“历史上它是连接乡镇郡县的纽带,如今仍是当地百姓出行、劳作的必经之路,这正是蜀道‘烟火气’的生动体现。”

队员们看到,古道由青石板与石坎组成,部分路段经村民修缮更易通行。柯敏老师指着石板上的凹痕说:“古人就地取材、因势而建,这是与自然共生的智慧。”山道旁的‘稍台’边缘光滑,见证了背夫们的辛劳,“道路与城市相互成就,烟火气让古道活了下来。”柯敏老师还讲述了关于此道的红色历史,1932年红四方面军沿此道活动,1935年嘉陵江战役的部署也与此道交通价值相关。队员们用工具记录遗迹细节,深刻体会到古道是自然、历史与红色记忆的结合体。

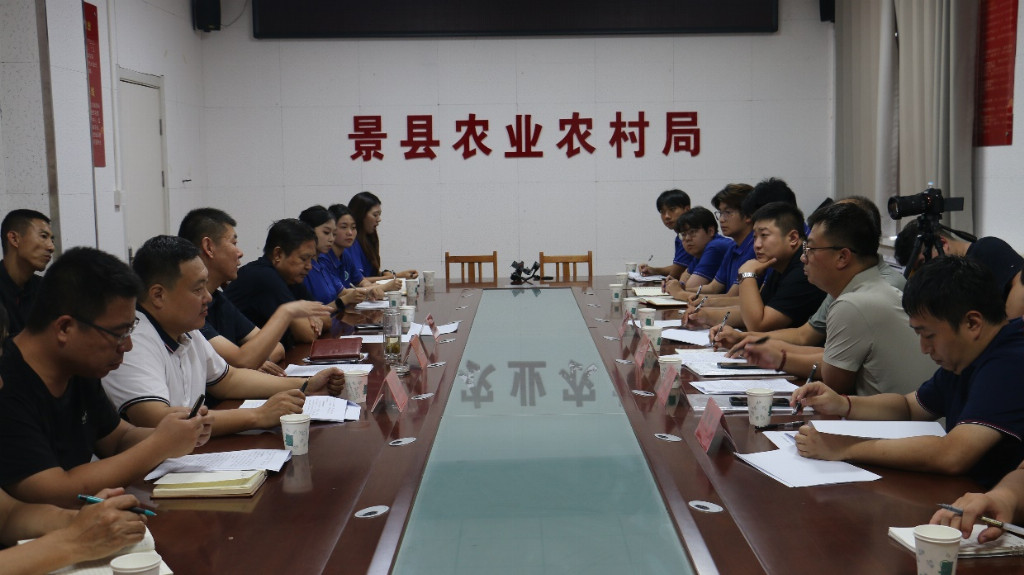

图为阆中古城保护专家委员会专家组成员柯敏向实践队员介绍米仓道·大石坎段古蜀道基本情况。王启梅 供图

进入阆中博物馆,一段介绍词引人注目:“阆中作为中国最古老的城市之一,地处四川盆地北沿,嘉陵江中游,东枕巴山,西倚剑门,有‘巴蜀要冲’‘千年古县’之称,‘嘉陵第一江山’‘阆苑仙境’之誉”,这段介绍词让队员们对阆中的历史地位有了清晰认知。

馆内,远古石器带着先民的温度,古朴纹路中仿佛能听见洪荒时代的凿石声,让队员们在观察其形态时,宛若穿越回远古与先民展开跨越时空的对话。造型精美、工艺精湛的青铜器散发着历史的厚重感,既体现当时手工业的高超水平,更见证了阆中作为“巴蜀要冲”在古代军事和政治中的重要地位。众多古窑出土的瓷器,从青瓷到白瓷,从碗碟到瓶罐,勾勒出不同时期阆中制瓷业的发展脉络,队员们发现部分瓷器风格与蜀道沿线其他地区相似,这也印证了阆中在蜀道交通网络中作为文化和物资交流节点的重要作用。从唐宋城市格局到明清建筑风格的记载,让队员们清晰看到阆中古城的发展变迁,城中保存完好的数百处名胜古迹,成为阆中历史文化鲜活的载体。

这里的文物是阆中人民创造灿烂文化的历史见证,是中华千古文明的斑斓缩影。通过参观,队员们深刻领悟到先辈的大智慧和创造力,对阆中的历史文化有了更为深刻的体验和领悟。

图为实践队员参观阆中博物馆。王启梅 供图

随后实践团队来到了位于阆中古城区南街西侧的秦家大院民居,清代时,从甘肃省迁入的秦氏家族在此居住,民国时期,这里曾作为县电报局,被称为“秦家电报局”。而让这座院落更具特殊意义的是,1935年3月31日,红四方面军总政治部进驻于此,直至4月7日随撤离红军渡江西进。1949年后,这里又成为阆中县城关镇人民政府的办公场所。

队员们仔细观察着建筑的每一处细节。精美的木雕、古朴的石板路,都诉说着这座院落的岁月沧桑。团队成员通过查阅院内的资料介绍和现场观察,了解到红四方面军总在阆中开展的一系列重要革命工作。他们在阆中三进三出,进行了30多次较大的战役和战斗,攻占阆中后,在这里宣传革命思想、组织群众、部署军事行动,为红军的战略转移和嘉陵江战役的顺利进行奠定了坚实的基础。队员杨宇在参观后说道:“秦家大院不仅仅是一座古老的民居建筑,它更是一处承载着红色记忆的重要遗迹。在这里,我们感受到了革命先辈们为了理想信念不懈奋斗的精神,这种精神值得我们永远传承和发扬。”

图为实践队员参观秦家大院民居。龚丽婷 供图

“以史为镜,以史明志”,此次对阆中米仓道、阆中博物馆和秦家大院的探访,让实践队员们更加深入地了解到阆中的文化底蕴和红色传承。这些宝贵的历史文化资源,不仅是阆中的财富,更是整个中华民族的精神财富。实践团队负责人表示,将持续聚焦蜀道支线的保护与研究,以青春之力为蜀道注入新动能,宣传蜀道文化和红色历史,让更多人了解和关注蜀道的保护与传承(通讯员 龚丽婷 杨宇)。

图为实践团队参观阆中博物馆后合影留念。王启梅 供图