访三溪村探振兴策,观景区寻发展路

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-07-23

2025年7月11日,合肥工业大学马克思主义学院“寻脉青松传非遗,织梦文旅绘新图”暑期社会实践团队走进黄山市休宁县岭南乡三溪村,以访谈对话解码乡村肌理,以景区探访触摸发展脉搏,在山水与人文交织中,续写乡村振兴调研新篇章。

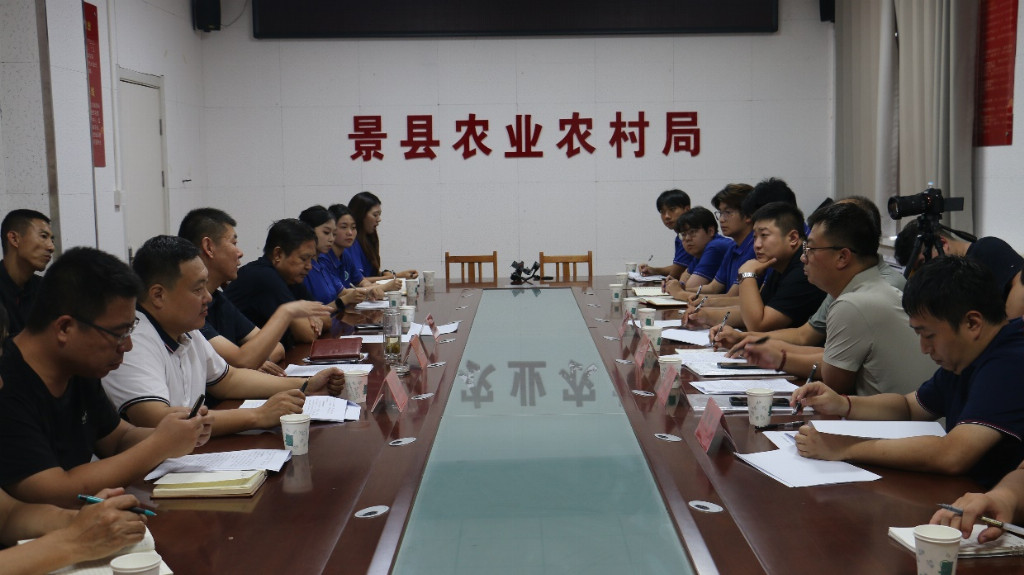

上午,实践团队抵达三溪村,与村书记围绕村庄发展展开深度访谈。青砖黛瓦的村部会议室里,村书记的讲述掀开了这座三省交界小村的面纱:全村约640人,日常居住仅200余位老人与孩童,年轻人多外出务工,逢年过节才归乡团聚。“我们村的‘宝’藏在山上”,书记指着窗外的青山笑道,海拔280米的山间藏着特产“落叶(粽叶)”,一尺多长的竹叶既是包粽子的鲜香密码,也是村民增收的“绿色钞票”——如今正值采摘季,老人一日采70斤便能收入350元。

谈及村庄经济,书记坦言转型之难:昔日种水稻效益微薄,山坳里的田因水源与野猪侵扰渐成弃地,村民转而种油茶、茶叶;曾为主要收入的杉木,因砍伐受限与价格下滑,如今静静长在山间。而村名“三溪”的由来更藏着历史褶皱:三条溪流交汇处建村,解放前名“云溪”,公社时期改称“三溪”,村口明朝古桥与八几年新建的“四云溪桥”,默默见证着变迁。

景区发展是访谈的焦点。书记回忆,2007年,黄山老板朱进军看中村内瀑布等自然景观,个人投资开发景区,曾将老茶厂改作游客餐厅,村民每年能获50元提成。后因疫情与市场变化,景区歇业至今,提成拖欠成了村民牵挂的事。“现在政府正招商,想搞康养民宿,让城里人来摘菜做饭、避暑休闲”,书记眼中的期待,道出了小村对“重焕生机”的渴望。

(图为实践团队与三溪村书记座谈访谈)

午后,多云转雨,实践团队冒雨前往三溪景区。沿山间步道前行,雨水洗过的林木更显葱郁,潺潺溪流与远处瀑布的轰鸣交织成天然交响。团队成员驻足于曾作餐厅的老茶厂前,斑驳的墙面仍能想见当年游客云集的热闹——这里曾是景区的“烟火地标”,如今虽寂静,却藏着生态与文旅融合的潜力。

(图为实践团队冒雨参观三溪景区)

雨中的景区更显静谧:百年古道蜿蜒于峡谷间,青塘积水倒映着飞瀑流泉,山风裹挟着草木清香掠过耳畔。“这里的凉,是天然的优势”,团队成员望着遮天蔽日的林木感慨,这方曾因“避暑”走红的天地,正等待着新的发展契机。

雨渐停时,团队踏上归程。从村书记讲述的“粽叶经济”到景区的“生态家底”,从留守老人的坚守到青年人才的稀缺,三溪村的故事恰是乡村振兴的微观样本。实践团队成员纷纷表示,这场调研让青年学子更深刻理解:乡村振兴既要守好“山上宝”“水中韵”的生态本底,也要搭好“文旅桥”“青年梯”的发展支架,方能让古老村庄在传承中焕发新生。

文字 李欧阳

图片 何晓静 陈梦然

审核 高润婧

指导老师 陆姗姗 鞠秋洋