探访非遗,味溯荆楚:华中科技大学社会实践队探访武汉非遗美食文化

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-07-21

探访非遗,味溯荆楚:华中科技大学社会实践队探访武汉非遗美食文化

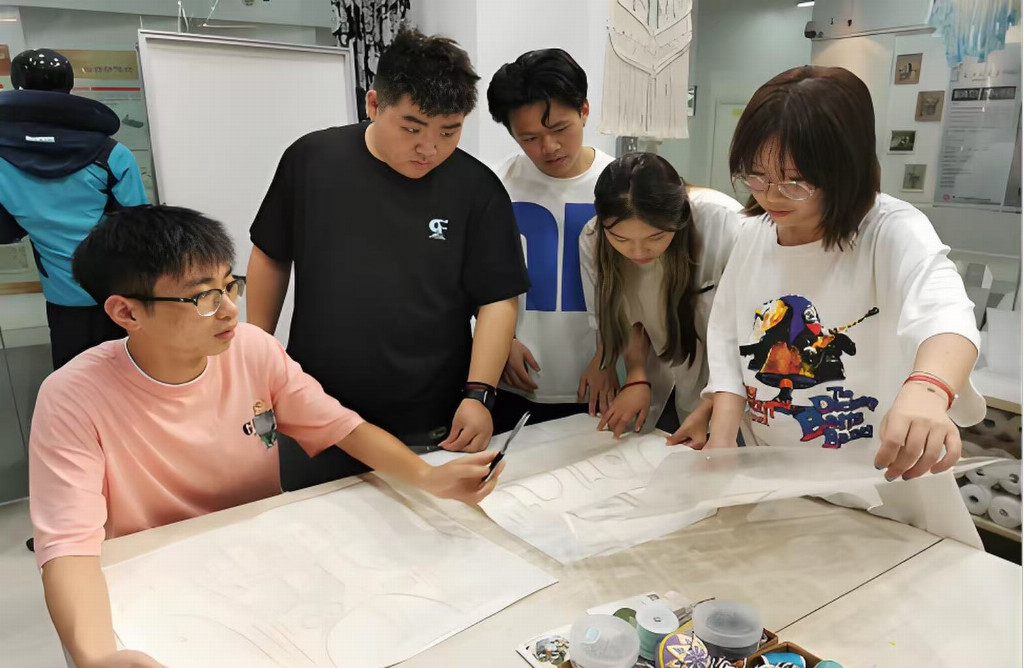

为深入挖掘武汉非遗美食的历史脉络与现代创新,7月6日至10日,华中科技大学新闻与信息传播学院“探访非遗,味溯荆楚”暑期社会实践队走进武汉街头巷尾,通过实地调研、访谈传承人、体验非遗美食等方式,探寻非遗美食文化的传承与发展。

一、走进历史,感受非遗底蕴

7月6日至7月7日,实践队首站来到江汉关博物馆,通过珍贵的历史资料和文物,深入了解武汉作为“九省通衢”在饮食文化上的交融与创新。博物馆内,一张张泛黄的老菜单、一件件传统厨具,无声诉说着武汉非遗美食的百年变迁。

随后,队员们前往江汉路的德华楼、融厨、汪玉霞等非遗美食门店,亲身体验了年糕、豆皮、武昌鱼、藕汤、传统糕点等武汉特色美食。在德华楼,队员们品尝了皮薄馅鲜的年糕、糊粉,感受了传统美食的细腻工艺;在融厨,一道“排骨藕汤”让队员们领略到鄂菜“煨”的技艺精髓;而在百年老字号汪玉霞,酥香可口的碱酥饼、各式各样清爽美味的点心,则让队员们体会到传统糕点在原料配比和手工制作上的匠心独运,感受非遗美食的独特魅力。

创新产品,非遗焕发新生

“非遗不能只活在博物馆里,只有用现代语言讲传统故事,才能让老手艺走进新生活。”

7月8日,实践队分赴武汉三镇,调研非遗美食的现代创新形式。在汉口江汉路,队员们发现了许多“舌尖上的文创”:热干面造型的毛绒挂件、面窝形状的钥匙扣,这些萌趣产品吸引了不少年轻人打卡;在高铁站特产店,真空包装的速食热干面、便携武昌鱼礼盒,让外地游客能轻松带走“武汉味道”;而黎黄陂路的文创小店中,黄鹤楼造型的巧克力、青铜编钟饼干,则展现了非遗与文旅的巧妙融合。

这些产品既保留了传统非遗美食文化的特色与经典,也不忘与时俱进,与现代社会的需求相适应相协调,也因此才收获了外地游客们的喜爱。

三、对话传承人,聆听匠心故事

7月9日,实践队专访了汪玉霞第十代非遗传承人熊年顺先生。熊先生从事非遗传承工作45年,见证了汪玉霞从计划经济时代到现代化生产的变迁。

当被问到“创新产品的市场反馈”问题时,熊先生坦言:“实际上文创产品的市场反响非常好。我们有一款产品叫“武汉印记”,也叫“武汉印象”,目前制作了九个图案,包括武汉大学、长江大桥等多个武汉地标性建筑,我们也和湖北省博物馆进行合作,以湖北省博物馆为造型给他们也设计了一套产品,这些产品的市场反馈都是很好的。”

关于“传统中式糕点的现代传承困境”问题,熊先生为我们分析了困境背后的原因。他认为,传承非遗是重复枯燥的过程,在汪玉霞内部设有激励机制,要求员工全部会,而不是说口头说全部会,比如说会做月饼,工资增加一部分,会做另一种就再加。但是在实际操作上往往很难,现在很多人不太愿意做这个了,因为要求付出更多,然而短期之内很可能是看不到效果的。虽然机制能够让学徒学会一个产品增加多少钱,但是要想学会需要经过很多道工序,这个耐心是很重要的。所以进行宣传教育的时候,熊先生认为要培养学生的耐心、吃苦精神。由此看来,不管科技进步到什么程度,非遗传承工作是不能一蹴而就的。

在实践团队成员提到“结合新媒体技术进行创新尝试”时,熊先生也很坦诚地向我们介绍,汪玉霞已经在尝试这条创新路径了,包括但不限于在自媒体平台发布视频、拍摄短剧,甚至也有与沉浸式民国体验餐厅合作的意向。

关于非遗技艺的重要性,他提到:“非遗传承不仅是技艺的延续,更是对品质的坚守。”在访谈中,熊先生特别强调了手工技艺的重要性:“虽然机器能提高产量,但月饼、碱酥饼等传统糕点仍坚持手工制作,这是对传统的尊重。”

面对传承难题,熊先生坦言:“现在的年轻人更倾向于短期见效的工作,非遗技艺需要耐心和热爱。”为此,他呼吁学校与企业加强合作,为非遗传承注入年轻血液。

四、传承与创新,非遗的未来之路就在脚下

通过此次实践,团队成员们深刻认识到非遗美食的活力源于守正创新,也深刻体会到非遗美食文化在历史长河中的积淀与蜕变。传统技艺的传承需要匠人的坚守,也需要与现代科技、市场需求相结合,利用文创开发、新媒体传播等创新手段,正为非遗注入青春能量。正如熊年顺先生所说:“非遗的活力在于与时俱进,但核心永远是品质与匠心。”

“无论科技如何进步,非遗传承都不是可一蹴而就的事业。”未来,实践队将继续探索非遗美食文化的传播路径,希望非遗文化既不丢失独属于自己的那份历史独特性,也拥有在新时代站稳脚跟的底气。

“传统是根,创新是叶”,武汉非遗美食的未来,必将在扎根与生长中愈发枝繁叶茂。

通讯员 杨芷晗