首创“跷体自倾转”构型,北航团队打造“灵跷”无人机突破全地形运输瓶颈

来源:中国教育晚报 作者:嘉锰 发布时间:2025-09-02

当低空经济的浪潮席卷大地,国家政策将万亿市场推至眼前:中国民航局预测在未来 10 年内,我国低空经济市场规模将从 1.5 万亿元跃升至 3.5 万亿元。工业无人机市场规模已经以极快的速度超过消费无人机,市场发展前景广阔,也需求着更高性能的无人机技术支持。

北京航空航天大学的学生焦国璋对此产生了深厚的兴趣。在深入调查后,他发现,由于传统构型自身的局限性,现有无人机在百公里-百公斤级运输上存在运力-航程空白,市场急需一款具有复杂地形垂直起降能力的高性能固定翼飞行器。这让他看到了的对飞机构型进行创新的必要性。

受到北航“空天报国”精神的感召,焦国璋决定将构型创新的构想付诸实践,将专业知识应用在实际社会问题上。一群志同道合的同学与老师汇集了起来,团队不断攻克技术难关,首创出“跷体自倾转”新构型。团队成员从刚加入课题组孜孜不倦得学习专业知识,到为了让仿真收敛不断查找资料,再到一次又一次熬夜修整飞机早起出外场,来自不同学院的同学们不断地收获着知识,积累着经验。

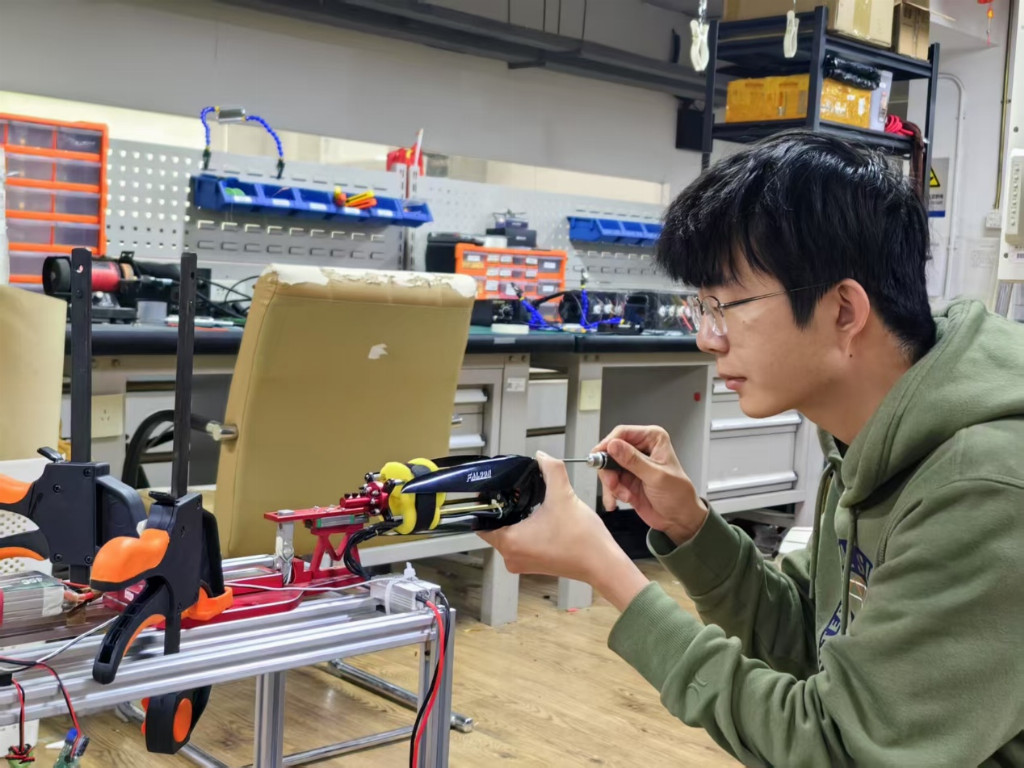

图1 焦国璋与老师一起进行总装

如今,他们的团队已经成功研发出灵跷全球首创“自倾转跷体”水路两栖全地形垂直起降平台,并在国家电网等进行了试点应用,取得了显著成效。他们用自己的力量助力低空经济腾飞,用先进技术提升人民福祉、为国防发展贡献自己的青春力量。

焦国璋带领团队对现有无人机构型进行调研分析,归纳出现有无人机构型存在四大痛点。首先,复杂的构型带来高昂的成本。目前,与倾转翼相关的结构极其复杂,将固定翼与旋翼结合的复合翼存在动力冗余问题,整体维护成本大幅增加,既不利于无人机的机械效率提升,也不利于设计机型的推广。其次,现有无人机机型的起降耗时耗能,起降时间往往达数十秒以上,起降能耗占比超过1/3,在起降板块耗时长耗能多,严重拖垮了无人机的快速响应能力,影响任务的执行。第三,现有构型翼展普遍较大,无人机停放需要使用专用的停机坪,配套基础设施造价高昂,再一次增加了成本。无人机以固定翼为主要升力来源和以旋翼为主要升力来源的两种模态相互切换的中间过程称为过渡态。第四个痛点为现有无人机的过渡态不安全。过渡态机翼升力特性复杂,并且过渡距离与过渡时间均较长,在复杂环境下极其容易发生安全事故。

焦国璋随即带领团队针对上述痛点问题展开研究,创新性提出“跷体自倾转”构型。“跷体自倾转”起飞是由前后翼螺旋桨产生的拉力差提供抬头力矩,整机沿机身弧形曲线翻滚至机头朝上,全部电机增大推力实现垂直起飞。这种起飞方式有一系列优点,包括相比传统起飞方式耗时更短;规避悬停降高的湍流环境问题,提升操纵性,从原理上提高起降安全性;飞行器仅需 1.8 秒便可进入航线,节省90%以上的垂直机动能耗;有效提高飞行器的安全性和生存性;起飞方式完全适应各种复杂地形等。

图2 焦国璋在老师的指导下进行数值仿真

从 2022 年 4 月到 2025 年 3 月,团队接连完成了原理验证、技术攻关和产品完善。以“灵跷”为核心形成了国内首创高效率起降跷体外形、全球领先的全地形适应能力、高可靠智能飞行控制算法三大核心技术,对跷体外形-全地形适应-智能飞控进行了三位一体高维协同优化,突破复杂飞行系统性能边界。

完成国内首创高效率起降跷体外形的无人机总体设计并不容易。团队分工明确,协调配合,不断攻坚克难。

首先,就起降跷体外形对飞行器进行参数建模和剖面分析,多设计点动力系统模型、桨翼耦合模型、气动性能解算内核联合更新迭代,整体对该复杂气动系统进行联合优化,实现气动效率提升30%、升阻比提升 125% 、尺寸减少 35% 、起飞功率减少 20% 的重大突破,极大扩展了安全飞行边界。

针对水面起降情况,团队原创低力矩机身浮筒设计,首先对该原创设计构想进行建模及多相流耦合仿真,并对基于仿真的水仓进行外形优化设计,最终在户外水面进行了起降验证。优化后的机身浮筒设计将水动力低头力矩减小了 30%,飞行器可在四级海况下安全起降,起降范围可覆盖 85% 南海海域。针对陆地起降,团队通过参数化建模优化让飞行器的最大起飞坡度达到了 65°。卓越的全地形起降能力解放了基建需求,进一步拓展使用边界。

优异构型设计还需要优秀的控制算法才能发挥最优性能。团队对高可靠智能飞行控制算法进行了研究。飞行控制方向的团队成员进行多方研究提出基于过渡走廊前馈的 TEDCS 飞控策略,让灵跷的飞行包线远超传统飞行器,在传统飞行器避之不及的深失速情况下也能进行有效控制。

图3 焦国璋在组装拉力测试台架

截至2025年3月,团队已产出权威国际会议论文2篇,中国发明专利4篇,构建起自主可控的核心技术体系,作品得到专家们的高度肯定。

而这些扎根实验室的创新成果,并非停留在纸面上的理论,团队始终怀揣着“让技术落地生根”的信念,致力于将其转化为服务于国家战略与民生需求的事迹力量。

在电网巡检领域,团队与国家电网合肥、河北、青海等省公司合作,用“灵跷”实现巡检,单次作业效率较传统模式提升100%,每公里成本降低60%,一套班组即可完成以往两套班组的任务量,累计节省近1.1万小时巡视时间。

在国防领域,“灵跷”因卓越的复杂环境适应能力,受邀在第十五届中国航展进行飞行展示,其在山区60°陡坡隐蔽起降、海上岛礁持续巡逻的能力,获得南部战区、东部战区高度认可,为边境防御与生态监测提供了新方案。

“技术不应只停留在实验室,更要回应时代需求。”团队负责人焦国璋表示,团队在海拔3800米的青藏高原、四级海况的南海海域完成的极限测试,正是为了让技术真正服务于“哪里需要,就能飞到哪里”。

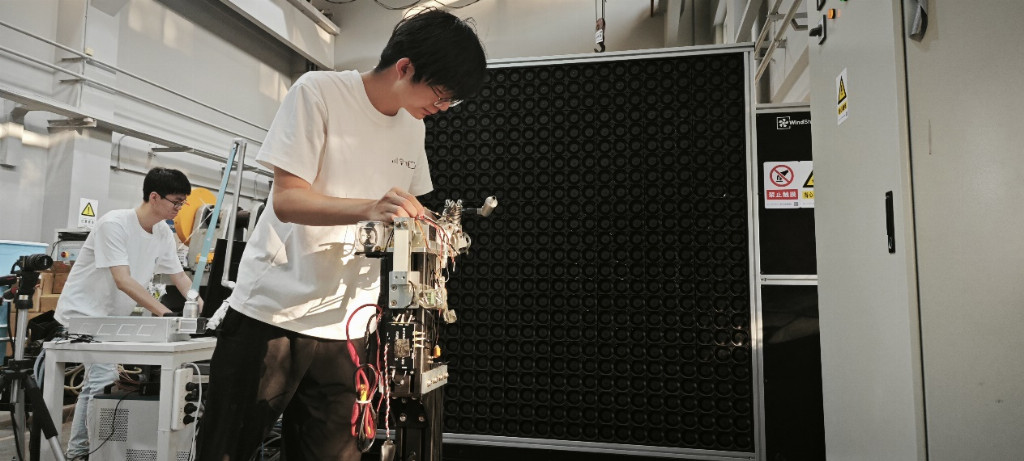

图4 焦国璋使用实验室风墙进行发动力拉力试验

“‘灵跷’能飞起来,离不开身后无数双托举的手。”焦国璋常说。项目的突破,根植于多方支持的沃土。

北航团队铺就了坚实的成长跑道。自动化科学与电气工程学院的国家重点实验室里,风墙、天车等“大家伙”成了硬核支撑,完成气动性能测试与飞控参数调试;校领导一次次听取项目汇报,用“敢想敢做,把论文写在祖国大地上”的鼓励,为年轻人注入信心;学院联合多家企业搭建的实习实训基地,让实验室里的创意有了落地实践的广阔平台。

指导老师团队则像座明亮的灯塔,始终照亮研发之路。焦国璋说:“焦宗夏院士带头指导,从航空机电系统的底层原理开始,一点点给我们点拨。赵龙飞老师陪着我们一行行调试代码,任何一个细节都不肯放过。尚耀星教授总从工程化的角度反复打磨设计,想让实验室里的成果能更贴近实际应用。”指导老师的教导和陪伴,成了焦国璋及其团队成员们熬过无数次失败的精神支柱。

跨学科协作凝成的团队合力,同样是不可替代的关键。来自自动化、航空、材料、能源等学院的12名成员,三年里拧成一股绳,共克技术难题,累计拿下多项余项。正如大家常说的:“有人擅长建模分析,有人精通试飞调试,我们就像‘灵跷’的各个部件,只有紧密协调,才能飞得稳、飞得远。”

如今,“灵跷”的升级之路也在延伸。这群年轻学子坦言,他们的目标从来不是打造一款普通的商业产品,而是想用创新打破技术封锁。就像实验室墙上那行醒目的字:“以青春之力,破技术壁垒,让蓝天有中国智造的坐标!”